脳血管障害グループ

研究内容

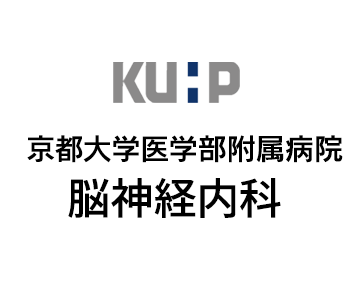

当研究グループでは、培養細胞、マウス脳、ヒト剖検脳を用いて、脳梗塞や認知症(血管性認知症、アルツハイマー病、混合型認知症)などの神経疾患を研究しています。神経疾患の理解には、神経細胞だけでなく、神経系、グリア系、血管系、免疫系を含む「神経グリア血管単位(Neurovascular unit、NVU)」として脳を包括的に捉える重要性が注目されています。実際、脳血管障害や認知症、神経変性疾患、神経免疫疾患など多くの神経疾患で、NVUの機能不全が病態の発症や進行に深く関与することが示されています(CNS Neurol Disord Drug Targets 2013)。さらに、脳内のNVUと脳外の臓器が、免疫系や血管・リンパ管系、自律神経系などを介して双方向に連関(脳-臓器連関)し、恒常性維持や疾患の病態に寄与することも報告されています(Nat Rev Neurol. 2022)。

神経グリア血管単位を構成する細胞の中でも、オリゴデンドロサイト前駆細胞(oligodendrocyte precursor cell, OPC)が神経系、グリア系、血管系、免疫系と相互に連携し、多様な役割を果たしていることをこれまで報告してきました(J Clin Invest. 2013, PLoS One 2014, Stem Cell Res. 2015, Neurosci Lett. 2015, J Neurosci. 2015, Cell Transplant. 2016, Nat Med. 2016, Brain Pathol. 2018, J Neurosci Res. 2018, Stem Cells 2018, Stroke 2018, Stem Cell Reports 2018, J Neurosci Res. 2019, J Am Heart Assoc. 2019, Brain Res. 2019, Stem Cell Res. 2020, Acta Neuropathol Commun. 2020, CNS Neurosci Ther. 2021, Mol Ther Methods Clin Dev. 2023, Neurosci Lett. 2023, PLoS One. 2024, Neurotherapeutics. 2024, J Cereb Blood Flow Metab 2025 in press, Brain Res. 2025 under review)。今後は、脳-臓器連関に注目し、OPCが脳内外の他の細胞種とどのように相互作用し、神経疾患の病態に関与するのかを解明することで、新たな診断・治療法の開発を目指します。特に、①脳梗塞に対する複合的再生医療開発、②認知症早期病態の解明と先制医療開発の2つのプロジェクトを重点的に進めています。

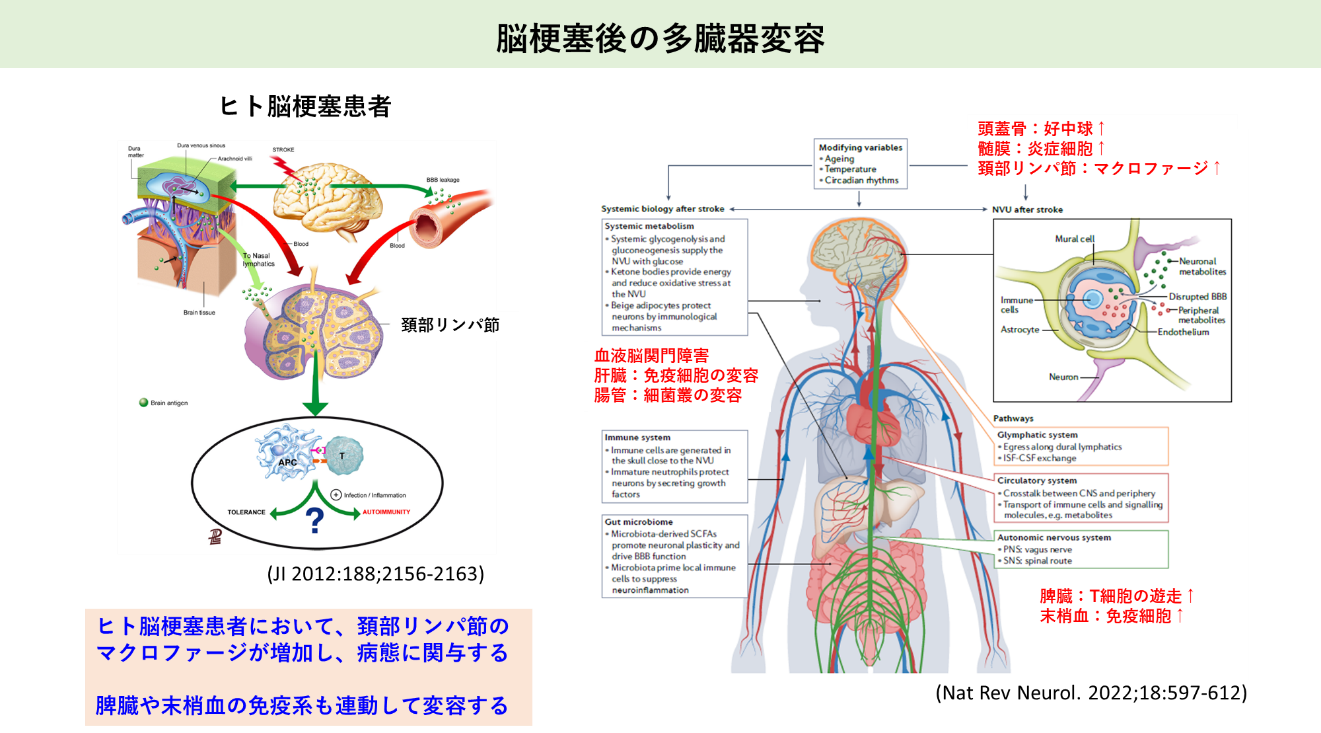

脳梗塞に対する複合的再生医療開発

脳梗塞モデルマウスにおいて、血管周囲の”Perivascular OPC”が増加し血管新生に関与することや高度の低酸素負荷をかけたOPC移植が脳梗塞モデルマウスにおける血管新生を促進し運動機能を改善させることを示しました(J Am Heart Assoc. 2019、投稿準備中)。さらに、iPS細胞研究所との共同研究により、ヒトiPS細胞由来のOPCと神経幹細胞の作成技術も確立しています。(J Neurosci Res. 2019; J Neurosci Res. 2018)。

臨床研究では、脳梗塞患者に対し、脳刺激療法とリハビリロボットを組み合わせた治療を行い(京都大学脳機能総合研究センター・神経機能回復・再生医学講座、京都大原記念病院グループと共同での臨床試験)、改善がみとめられた症例について報告を行いました(Front Hum Neurosci. 2023)。

また、脳梗塞後の再生を阻害する環境の改善に有望な候補薬剤を見出しており(未発表)、脳-臓器連関の変容に着目した新たな治療アプローチも検討中です(未発表)。

これらの知見を基盤に、現行のリハビリテーションやロボットスーツを活用した治療に、刺激療法、細胞移植、再生を阻害する環境の改善、脳-臓器連関を考慮した治療戦略を有機的に組み合わせた複合的再生医療の開発プロジェクトを推進しています。このアプローチにより、脳梗塞治療のさらなる進展を目指します。

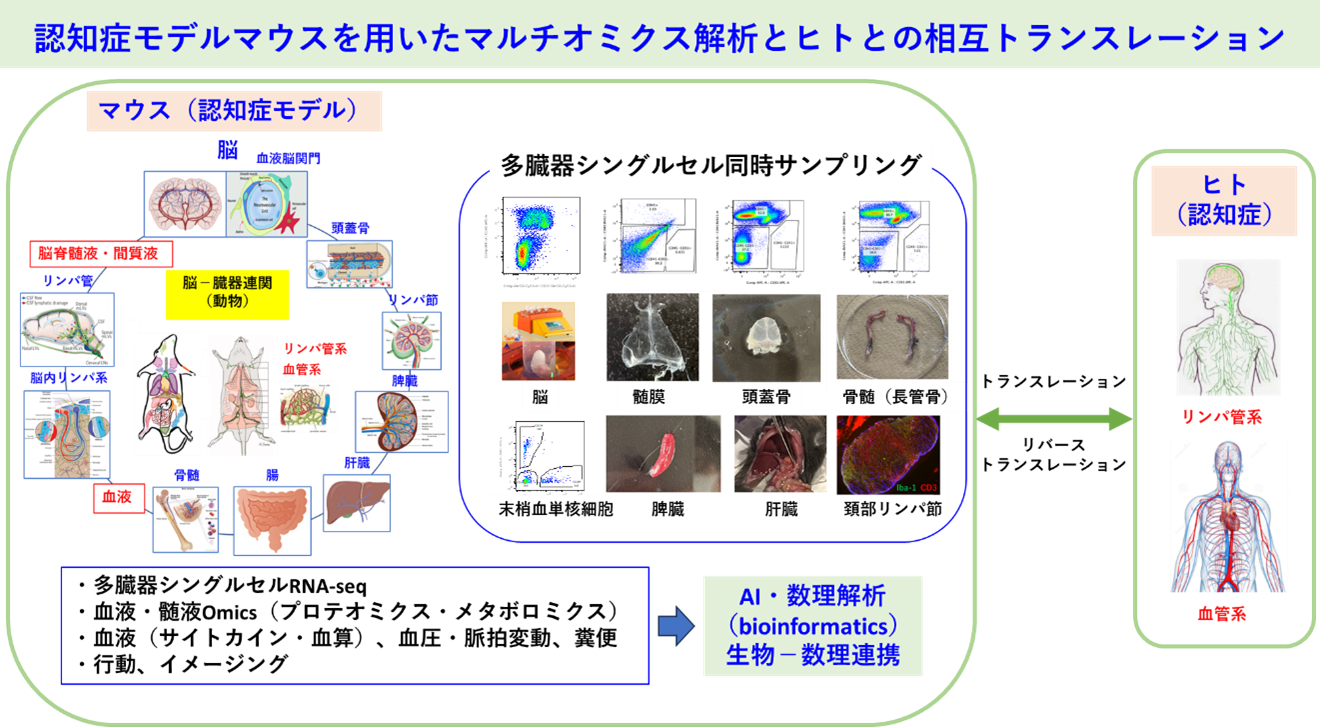

認知症早期病態の解明と先制医療開発

ムーンショット型研究開発事業:目標2研究開発プロジェクト「臓器連関の包括的理解に基づく認知症関連疾患の克服に向けて」において、認知症モデルマウスを活用し、脳-臓器連関のマルチオミクスデータを取得しています。これらのデータを生物学と数理科学を融合させた統合解析により、ヒトとの相互的トランスレーションを進めることで、認知症の未病期に有用なバイオマーカーの同定と先制医療の開発を目指しています。

認知症モデルマウスは、血管性認知症モデル(両側総頚動脈狭窄)、アルツハイマー病(AD)モデル、脳アミロイド血管症(CAA)モデル、さらにそれらを組み合わせた混合型認知症モデルを活用しています(Stroke 2011, J Neurosci. 2015, Brain Pathol. 2018, Stroke 2018, Brain Res. 2019, PLoS One. 2024, Neurotherapeutics. 2024)。血管性認知症モデルマウスは、慢性的な脳血流低下により、脳血管周囲病変、血液脳関門障害が生じ、認知機能が進行的に低下するヒトの血管性認知症病態を再現できるモデルとして広く利用されています。また、Aβが蓄積するCAA/ADモデルマウスとの交配により、Aβ蓄積や微小梗塞・微小出血が増加し、認知機能がさらに悪化することも報告しており(Acta Neuropathol. 2012)、この混合型認知症モデルマウスを用いた研究を進めています。

脳血管障害グループ メンバー

眞木崇州、安田謙

高山直樹**、馬場麻悠子**

柳田成史*、菊谷明広*、三宅智彬*、中村大和*、三浦聖史*、山口聡子*

桑田康弘(京都医療センター)、戸田真太郎(桂病院)、豊川勝(音羽病院)

**研究生

*大学院生