認知症グループ

研究内容

我々認知症グループは、患者さんへのより良い医療の提供を目指し、以下の3つの分野を中心に研究を進めています。

- 認知症の主要な原因疾患である「アルツハイマー病」の脳の変化を詳しく調べ、新しい治療法や診断法の開発につなげる研究

- 老化や加齢性疾患の進行を抑える治療薬の開発

- 認知症の原因となる様々な疾患と睡眠の関係を調べ、睡眠の改善を通じた新しい治療法を目指す研究

具体的な研究内容は以下の通りです。

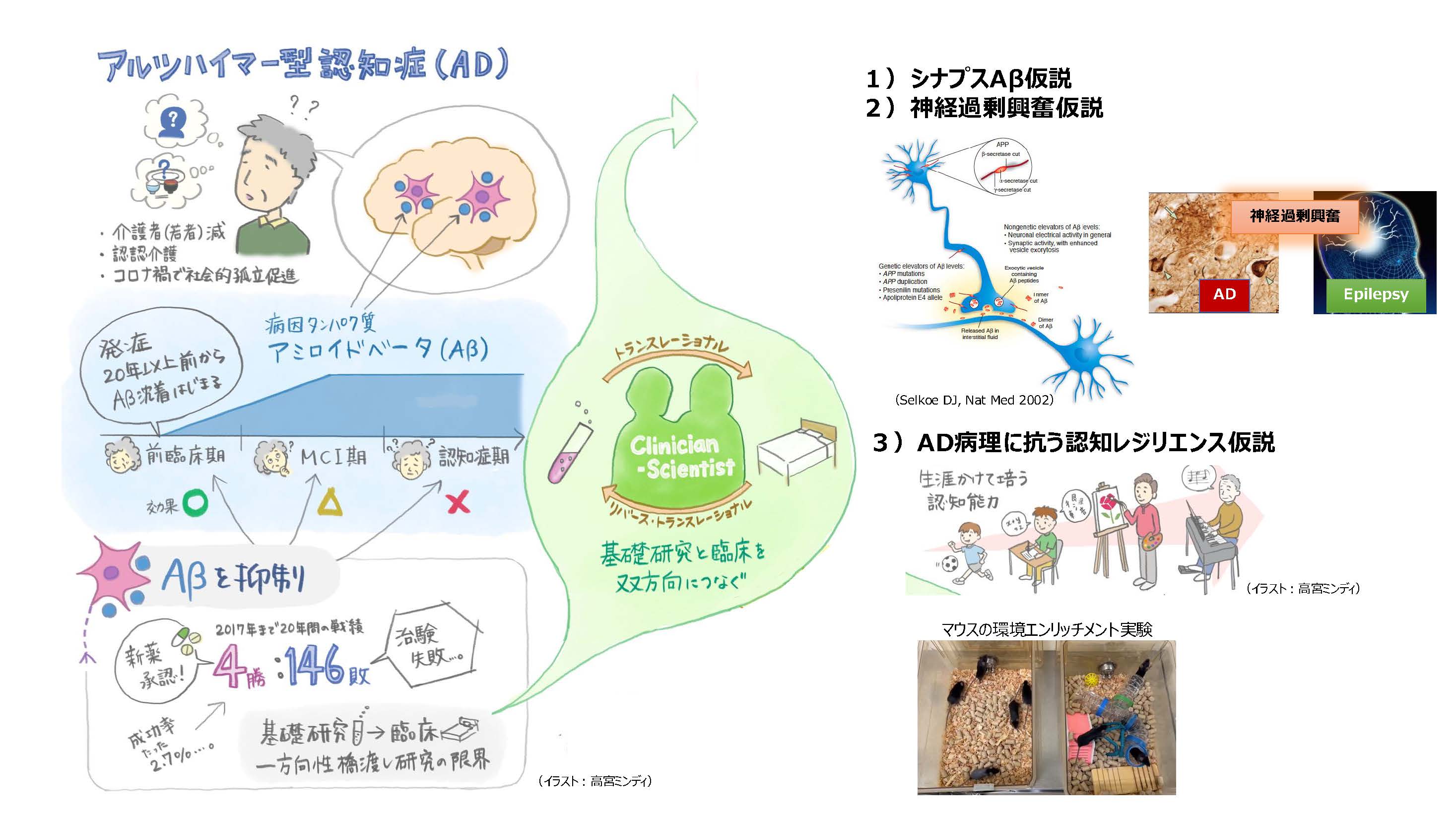

アルツハイマー病の病態機序解明に向けた研究

アルツハイマー病の病態解明を目標として髄液や剖検脳を用いた生化学的研究を進めています。網羅的にタンパク質を検索するプロテオーム解析を通してアルツハイマー病の病態形成に関わる新たな分子を同定し、培養細胞や疾患動物を用いた応用研究を通して種々のシナプス関連タンパク質との関連などの分子病態について明らかにしています。これらの研究は、アルツハイマー病の病態解明のみならず、新たな治療法および診断法の開発やアルツハイマー病モデル動物研究の基盤になると考えています。

老化と加齢性疾患の抑制に関する治療薬開発

関連講座では、中枢神経と免疫の加齢変容あるいは疾患発生に関与する因子に着目した基礎から応用にわたる研究を実施し、老化メカニズムの解明、さらには加齢性疾患や自己免疫疾患を抑制する方途の開発を目指します。企業側共同研究者が米国で設立したVLP Therapeutics社のプラットフォームテクノロジーと京都大学の研究成果を基に、認知症や神経免疫疾患を含む老化や免疫に着目した治療薬開発を進めてまいります。

また、認知機能障害を有するパーキンソン病患者を対象としたオンラインでの音楽療法の有用性を検証します。

認知症と睡眠に関する病態研究

パーキンソン病やアルツハイマー病などの変性疾患では睡眠の異常が知られています。一方で、 近年では睡眠に介入することで変性疾患の進行に影響を与える可能性も報告されています。

我々は、臨床と基礎の双方向から変性疾患の病態解明と新たな治療方法を目指して研究を行っています。

- ヒトの睡眠検査(ポリソムノグラフィー)を用いた臨床研究

- 主にマウスを用いた基礎研究:疾患モデルマウスの睡眠解析と病理学的検討、睡眠への介入実験など

認知症グループ メンバー

葛谷聡、上田紗希帆、中山 丈夫*、和田隆史*、赤堀元樹*、本庄智香* 、楠本有葵子*

江川斉宏(客員研究員)

後藤和也(京都大学大学院医学研究科 認知症制御学講座)

木下彩栄(京都大学医学研究科 人間健康科学系専攻 在宅医療・認知症学分野)

*大学院生