てんかん・脳生理グループ

研究内容

我々てんかん・脳生理グループは,てんかん・運動異常症の日々の臨床活動から見出される「臨床上の疑問・問題意識」を大切にし,その解決に取り組んでいます.そして,これらの疾患と表裏一体である脳機能のシステム生理的理解をめざしています.脳神経外科・脳機能総合研究センターとの密な連携で,システム神経科学の最新の知見を積極的に取り入れ,臨床てんかん学へ応用するとともに,正常および病態下の脳機能・ネットワークの研究成果をシステム神経科学に還元しています.システム脳生理の手法を駆使して「脳を知り,守り,治す」ことをめざし,教室内・学内・国内外の基礎・数理・臨床分野の研究者と共同研究を積極的に進め,難治てんかんをはじめ,認知症,脳卒中や片頭痛など様々な脳神経疾患の病態解明と治療法開発を推進します.

てんかん・関連疾患の病態解明と治療開発

難治焦点てんかんの病態

発作時DC shifts(direct current shifts)とHFO(high-frequency oscillations)の有用性と臨床的意義

てんかん発作時の脳波として,アストロサイトと神経細胞の相互作用を反映するとされる発作時 DC shifts(1 Hz以下の非常に遅い脳活動)と,神経細胞の過剰興奮を反映するとされる発作時 HFO(高周波律動,80 Hz以上の非常に速い脳活動)の両者は,てんかん焦点の指標として注目され,池田昭夫教授のもと長年本領域の研究を先導してきました.

発作時DC shiftsの波形パターンと病理所見との関連(Kajikawa et al. 2022),発作時DC shiftsが通常の脳波活動より早期に出現し,発作時DC shiftsと発作時HFOのコア領域の切除が術後成績向上に寄与することを明らかにしてきました(国内多施設共同研究, Nakatani et al. 2022; Izumi et al. 2023).また,AIを用いた発作時DC shiftsの自動解析の有用性も示し,てんかん治療の精度向上を目指しています.頭皮上脳波でも発作時DC shifts/HFOが記録可能であること,てんかん焦点部位や細胞構築の違いがその出現様式に影響することを示しました.

難治焦点てんかんのてんかん焦点評価に有用な脳磁図

我々は,従来の等価電流双極子(equivalent current dipole: ECD)法に加えて,空間フィルタ新規手法であるTSI(temporal spreading imaging: TSI)法を開発し,発作間欠期てんかん性放電の信号源を推定しています (Shibata et al. 2017). 従来法と組み合わせることでてんかん診断能が向上すること,全般てんかんと二次性両側同期を示す前頭葉てんかんの鑑別も可能であることを示しました.

特異的一貫性スコア(SCS)

難治てんかん患者への治療として外科的な焦点切除術がありますが,この適応を決めるのは容易ではありません.我々は,焦点切除手術が必要かどうかを簡単に評価する「特異的一貫性スコア」(Specific Consistency Score: SCS)を発案しました(Tojima et al. 2024).SCSは日本中・世界中の施設で簡便に利用できます.

てんかん関連病態の解明と治療

変性性認知症疾患における神経過興奮病態の解明

アルツハイマー病では,プレクリニカル期からアミロイドやリン酸化タウといった病的タンパク質の脳内蓄積が生じて軽度認知障害,認知症が発症します.近年のモデル・患者研究から,病初期の神経変性が生じる前の段階で,シナプスの過興奮が生じて,認知機能の増悪を加速することが明らかになりつつあります.神戸大学脳神経内科・保健学研究科,東京大学情報理工学系研究科,名古屋大学医学研究科との共同研究で,病超早期の神経過興奮や炎症病態の動物モデル・未病コホート研究を,病理・免疫・生理・数理を統合した学際的体制で推進しています.レビー小体型認知症など他の変性性認知症疾患を含め,脳波を用いた病態や認知機能の生理マーカーの開発も展開しています.

自己免疫性てんかん

てんかんの病因に自己免疫学的な機序があり,自己免疫性てんかん(autoimmune epilepsy)と呼ばれます.我々は,自己免疫性てんかんを診断するアルゴリズムを作成しました(Sakamoto et al. 2022).関連研究グループと多施設共同研究を遂行し,自己免疫性てんかんの病態解明・抗てんかん発作薬の治療効果の検証を進めています.

片頭痛

片頭痛の病態には皮質拡延性脱分極(cortical spreading depolarization: CSD)の関与が示唆されています.我々は片頭痛患者でCSDを捉えられるよう低周波数帯域にも目を向けて脳波活動の評価を行い,その低周波帯域活動が家族歴や片頭痛発作の症候期と相関することを明らかにしました(Hosokawa et al. 2024).

良性成人型家族性ミオクローヌスてんかん(BAFME)

運動異常症,特にミオクローヌスを対象として臨床研究を行っています.良性成人型家族性ミオクローヌスてんかん(BAFME)は,①成人発症,②常染色体顕性遺伝,③皮質振戦(振戦様ミオクローヌス),④稀発全般てんかん発作を特徴とする疾患です.我々は,その疾患概念の創生期(1990年代)より本疾患を研究してきました.電気生理学的解析によって,BAFMEでは巨大体性感覚誘発電位に高周波律動が重畳する特徴を明らかにしました(Tojima et al. 2021).

高次脳機能と病態下の機能変容(可塑性)の解明

頭蓋内電極の慢性留置によるてんかん外科手術の術前評価に関わる臨床的立場から,臨床システム脳科学への橋渡しを念頭において,ヒトの正常および脳病態下の高次脳機能に関わる皮質機能,皮質間ネットワークの解明を進めています.

脳内ネットワークの探索

頭蓋内電極を通じて単発の電気刺激を皮質に与えたときに,白質線維束といった連絡路を介して機能的・解剖学的に結合する皮質領域から電位が計測されます(皮質-皮質間誘発電位(CCEP: cortico-cortical evoked potential)(Matsumoto et al. 2004, 2007).CCEPを結合性の動的な指標として用い,機能領野間の機能的結合を探索したり(Yamao et al. 2014; Nakae et al. 2020; Togo et al. 2022),睡眠による結合性変容と意識・夢との関係(Usami et al. 2015, 2017, 2019),てんかん焦点での易興奮性(Kobayashi et al. 2017, 2021)について解明しました.

言語を司る脳内ネットワークの解明

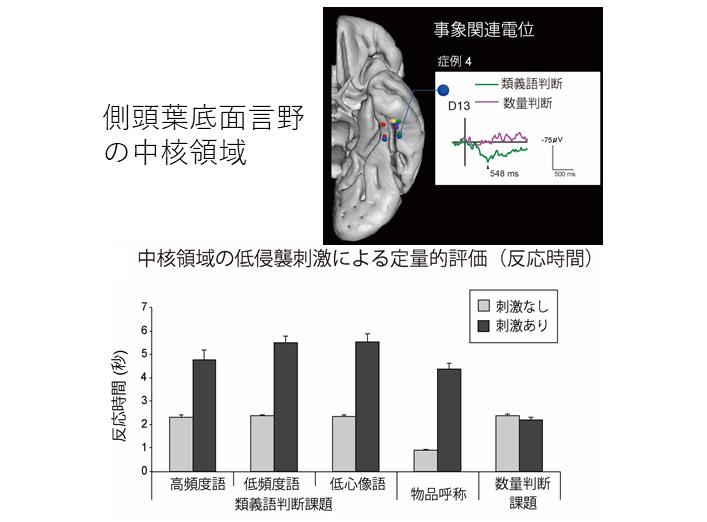

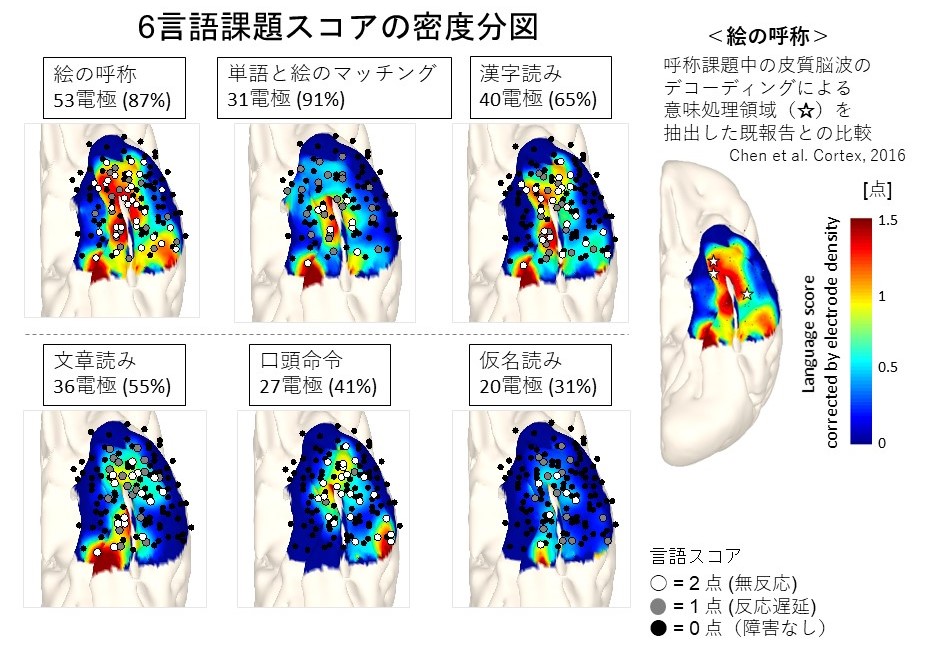

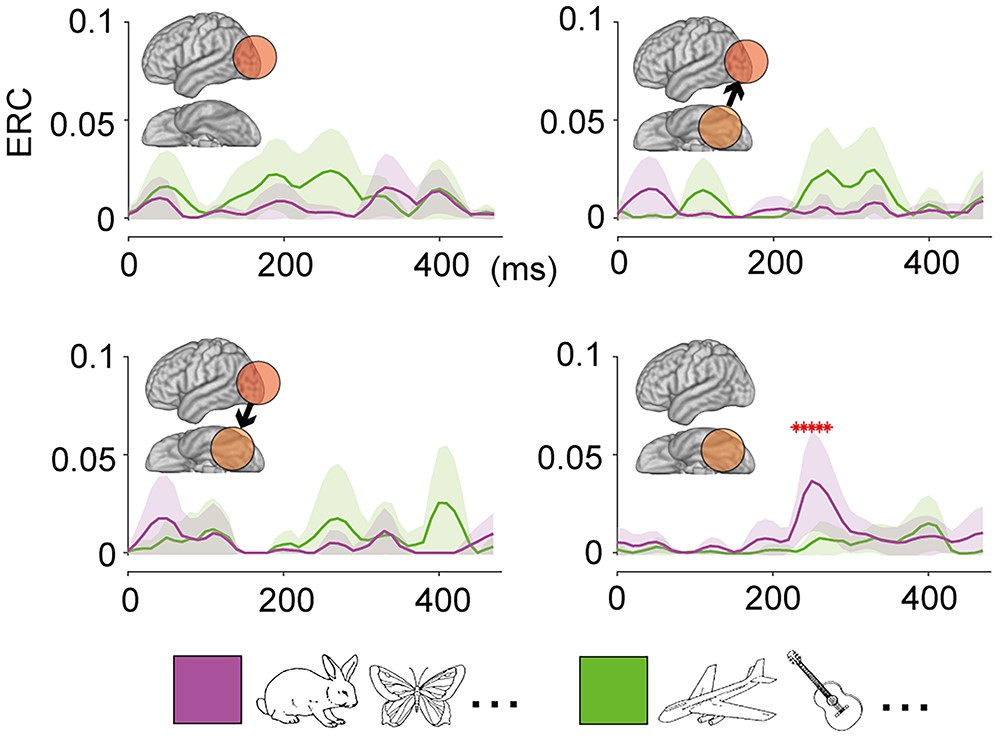

ヒト言語は様々な脳疾患や手術の後遺症として障害されるため,精緻なネットワークの解明が待たれています.我々は,側頭葉底面言語野における意味記憶処理(Shimotake et al. 2015 (図1)),側頭葉底面言語野の機能勾配 (Matoba et al. 2024 (図2)), 生物・非生物に関わる視覚情報処理ネットワークの違い(Usami et al. 2023 (図3))を明らかにしてきました.また,Cambridge大学との国際共同研究として,シミュレーションモデルを応用した腹側前側頭葉における意味情報(生物・非生物)のコーディング機構(Rogers et al. 2021)・デコーディング(Chen, Shimotake et al. 2016, Cox et al. 2024),主成分分析を用いて言語野毎に細分化した電気生理的機能地図を明らかにしました(Otani et al. 投稿中).国内他施設との共同研究でも,単語分散表現を言語課題下の皮質律動に応用して意味処理ネットワークを解明しました(Sato et al. 2021: 公立はこだて未来大学). モンペリエ大学・パリシテ大学脳神経外科との共同研究で,大脳皮質・白質への低侵襲電気刺激による脳機能ネットワークマッピング法の開発と機能可塑性予測への応用を進めています(Schlosser-Perrin et al. 2023, Rossel et al. 2023, Turpin et al. 2025).

運動や高次脳機能を司る脳内ネットワークの解明

上記の他にも頭蓋内電極を用いた電気刺激・皮質律動計測から,脳機能を詳しく調べています.葛藤制御・反応抑制(Usami, et al. 2014, Takeyama, et al. 2022),前頭葉・頭頂葉ネットワークにおける運動制御および脳内身体表現の場所と機能(Togo, et al, 2025)について研究を行い,電気刺激を用いない運動機能マッピング手法も提案してきました(Neshige et al. 2018, 2019).

ウェアラブル脳波計の開発

超高齢社会の到来で若年者のみならず高齢発症のてんかん患者さんが増えています.高齢発症てんかんでは,病的加齢(脳卒中,認知症など)で神経細胞が過剰に興奮する性質(てんかん原性)を獲得して,焦点てんかんが生じます.このような神経過興奮病態のみならず,非けいれん性てんかん重積・術後せん妄などの意識・認知の変容の的確な診断には,終夜・持続脳波検査が診断には有用です.メディカルスタッフで簡易に装着・管理できる「ホルター脳波」のアンメットニーズがあり,産学官で研究開発を推進しています.

(図1) 側頭葉底面言語野における意味関連課題(類義語判断)の事象関連電位と皮質電気刺激介入による反応時間評価により意味機能の中核であることを示唆

(図2) 側頭葉底面言語野の言語課題ごとの皮質刺激結果の分布.中核を紡錘状回と下側頭回に認め,意味処理を要する呼称・漢字課題では紡錘状回を中心に障害を認めた

(図3) 生物と無生物の視覚認識中の側頭葉後方皮質における神経活動のEvent-Related causality(ERC)解析.生物の認識において約250ミリ秒の潜時で腹側側頭葉(VTL)内の部位間の強い神経伝播を認めた.

てんかん・脳生理グループ メンバー

松本理器

池田昭夫、松橋眞生(てんかん・運動異常生理学講座)

宇佐美清英(検査部)

小林勝哉、戸島麻耶、立田直久、崔聡、

髙橋俊哉*、菊池絵理*、安達智美*、友田陽子*、野中恵*、山本寛*、真田悠希*、

林梢**

*大学院生

**てんかんコーディネーター